大河ドラマ「べらぼう」第26回「三人の女」にて、米の高騰に対し、田沼意次が米に関わる株仲間の解散を提案した、という話が出てきましたね!

自分は「田沼意次=株仲間の奨励」でしょ?大河ドラマオリジナル?

見る人が勘違いしてまうやんか、と思ったのですが、

実は本当にやっていたことだったのですね(〃ノωノ)

調べて見ると、田沼意次はコメの高騰に対し他にも色々と手を打っています。どんなことをしたのか、見てみましょう。

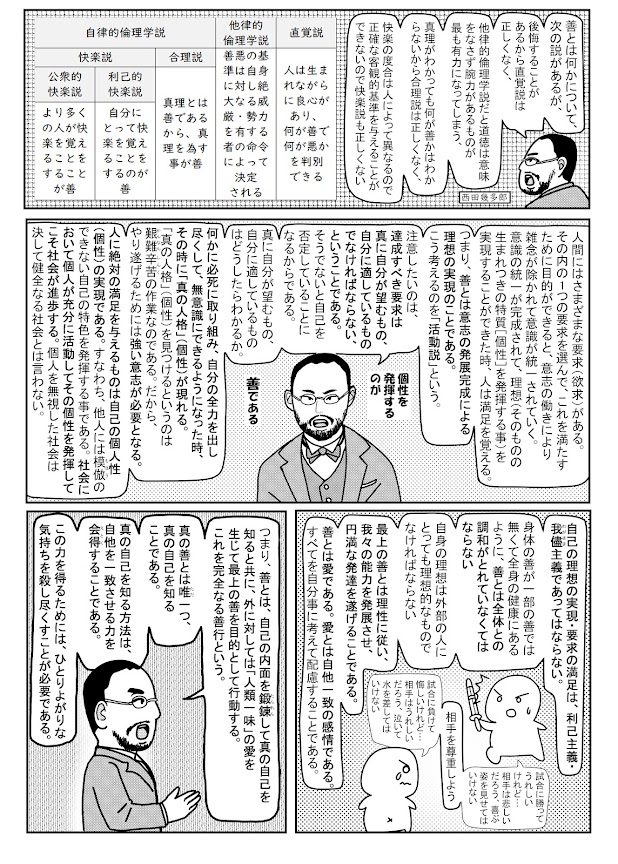

※マンガの後に補足・解説を載せています♪

●天明の米騒動

天明2年(1782)、『干鰯問屋記録』によると、「上方(大阪・京都方面)不作」であり、江戸から米が回されたので、品薄感から江戸で米価が上昇していました。これを受けて仙台藩の安倍清右衛門はひっ迫する財政を改善するために領内の米を買い集め、囲米(備蓄米)も取り崩して江戸で米を販売します。しかしこれが裏目に出ました。

天明3年(1783)、関東・東北地方を凶作が襲ったのです。関東が不作に陥ったのはこの年の7月7日~8日にかけて起きた浅間山噴火のため、東北地方の凶作は「やませ」による冷害のためでした(弘前藩の『豊凶遺稿』には「山瀬にて季候不順」、『天明癸卯年所々騒動留書』には「病背東風の事にて作毛不残損申候」とあり、盛岡藩では、『飢饉考』によると5月の田植えの時期でも「霖雨冷気」があり「重着」を用いた、とあり、『盛岡藩雑書』には土用[立夏の頃]に入っても北風が吹き暑気が無く、予想外の冷気によって出穂が遅れ、8月17・18日には雪霜が降ったところもあった、盛岡藩城下の東南は収穫が3分の1に、西北は「青立無同様」となり、藩全体では収穫の約76%が失われたという)。

仙台藩には米が無く、そのため20~30万人が飢えやそれに伴う疫病のために死亡するという大惨事を招きました。

これに拍車をかけたのが幕府の「近年御料所損毛打続く候上、当卯年関東、北国筋不作にて、御収納相減に付、来辰年より来る戌年迄7ヶ年之間、諸向御倹約之儀被仰出候、右に付、万石以上以下共7ヶ年之間は、依願拝借等之儀、不被及御沙汰候」…という対応で、つまり、幕府も苦しく倹約をしなければならないので、今後7年間、金を大名などに貸し出すことはしない、と言ったのですね💦

幕府の諸国に対する対応策としては、天明4年(1784)閏1月16日に関東・奥州・信濃においては、村役人・百姓は自分の食べる分を残してそれ以外は売るように命じたこと、4月に囲米を禁じたことだけでした。他藩に対し全く救済はしようとしなかったのですね。

さて、江戸では天明2年(1782)の上方不作の対応、天明3年(1783)の天明の飢饉・浅間山噴火などにより米価が上昇を続けていました。岩橋勝氏『近世日本物価史の研究』によると、100俵(35石)あたりの米の価格(張紙値段。旗本・御家人が俸禄米[扶持米]を現金化する際の価格を幕府が公定したもの)は、天明2年春には34両だったのが、夏に36両、冬に37両、明けて天明3年春には40両、夏に43両、冬に46両、明けて天明4年春には48両まで達する事になりました。約1.4倍になったわけですね。一方で実際の売値は、『天明紀聞』などによると、天明元年は100文で1升(10合)くらい買えていたのが、天明2年6月には8・9合、12月には7・8合、と減っていき、天明3年9月下旬には5.5・6合までになっていたようで、これだと約1.8倍まで上昇していたことになりますね。

では、幕府は江戸の米騒動に対しどのような手を打ったのでしょうか。

・天明3年(1783)7月25日、幕府は、去年も米が高かったが、今年もなお米が高いので、「下々」が「困窮」しているから、という理由で物価引き下げ令を出す。

・9月3日、再度引き下げ令を発令。

・12月17日、近畿・中国・九州の譜代藩37藩に対し、城詰米(幕府が特定の譜代藩に対し、幕府の米を預け保管させた備蓄米。最初は幕府から米を預かり、その後は秋になるたびに自藩で新米と交換する。この時は67藩が任されていて、保管していた米は24万3863石あった)合計11万3864石を江戸に送るように命令。

・天明4年(1784)1月16日、「米穀売買勝手令」を出す。

一、米直段(ねだん)去々年より打続高直之処、当春に成り、猶又甚高直二相成、町方及困窮、此上下直二不相成候ては取続兼候趣相聞候、依之此節之儀二付、米問屋共荷主より預り置候商米有之は、荷主共え掛合貯不置、仲買に不限米商売人は勿論、素人えも最寄次第直二売渡候様申付候、且又実二武家方扶持米は格別、偽申囲置もの有之は、町中より可訴出候、吟味之上其米取上、従公儀御払可被仰付候

一、米下直(げじき)に成候迄は、米問屋共仕入米之外、上方筋地廻り共入津之米穀は、問屋仲買に不限、素人にても売買勝手次第可致候

(米の値段が安くなるまでは、上方や関東から入ってきた米は、米問屋が仕入れた米を除き、問屋・仲買を通さず、素人が直接購入しても良いこととする)

※享保4年(1719)、幕府は下り米問屋株を設定し、高間伝兵衛など8人の者に限って上方米を取りさばくことを許していた。また、延享元年(1744)11月には、春米屋株を設定し、米の小売を担当する商人を限定した。その理由について法令には、「近年春米屋共新規に多く出来」し、「格別下直(値)に致商売売崩」ようになったので、これを防ぐために「春米屋共組合」を申しつけることにした、とあり、米の値段が下がるのを防ぐのが目的だったようである。

※天明4年9月10日の法令には、この「米穀売買勝手令」について、「暫問屋之定相崩手広売買申付候」と書かれている。

一、米買に参候もの、直段相対致し、ねたりケ間敷儀申間敷候、若又理不尽成仕方も候はゝ、米屋より可訴出候

(米を買うためにやって来た者は値段についてあれこれ要求してはならない。もし理不尽な要求を受けた場合は、米屋は訴え出れば良い)

・2月11日に大坂堂島の米仲買(問屋と小売業の仲介をする商人)16人が米買い占めの嫌疑で逮捕、貯めこんでいた米は19万6440石もあった。4月23日、処分が発表されたが寛大で、残らず没収すべきところ、13万石は米商人が自由に売り払えばよい、残りの6万5000石は1石につき70匁(だいたい100文=21.4合。10合=46.7文の価格)で幕府が買い取り、三都の「軽き者」を救うために「御救米」(無償で支給する米)として使用することとした(『御触書之留幷濱方記録』「買持米之分不残闕所に茂可被仰付之所、格別之御用捨を以、買持米之内三ヶ一、直段一石付七拾かへに而御買上被仰付、残石之分勝手次第に可売払也」)。6万5000石は、3万石は江戸、1万石は京都、2万5000石は大坂にと振り分けられた。5月1日、幕府は名主を呼び出して江戸で御救米廉売の実施を予告。米は6月17日から支給が開始(幕府は江戸の米商人に輸送費も加味して100文約18.8合[10合=53.2文]で売ったが、『聞まゝの記』によると米商人たちは御救米を100文1升[100文=10合]で販売)されたが、全てを放出する前に、今年は豊作になりそうだという風聞が伝わったため米の値段が御救米販売価格を下回るようになったので残っていた分を備蓄に回した。米の廉売が決まった際には、商人たちは慌てて廉売が行われない他地域への売却を図ったが、これは米の量減少、ひいては米価高騰につながるので幕府によって禁止されている。

江戸以外の幕府領(天領)においては、天明3年11月に「浅間焼」によって田畑に泥が入りこみ(「田畑泥入」)、石や砂が降った(「石砂降」)ので、その「場所取片付」に加え、河川・用水路・道・橋の普請を命じ、これに加わった農民に賃金を与えることにしました。公共事業というやつですね。『飢饉から読む近世社会』(菊池勇夫:著)によると、「これによって復興を成し遂げた村も少なくなかった」ようです。

これらの諸策と秋の豊作により、米価が落ち着いたので、9月10日、幕府は、「此節米相場下直に成候に付、上方筋地廻り共、当正月町触以前之姿に立戻、前々之通上方米之儀は米問屋兵庫屋武兵衛…右六人之外脇々に而請取捌申間敷候」という内容の法令を出し、「米穀売買勝手令」による株仲間の特権停止を解除しました。

しかしほっと一息をついたのもつかの間、天明6年(1786年)に第二次天明の飢饉が発生します。この年は杉田玄白の『後見草』によると、4月以来雨が降り続き、しかも気温が低かったといいます。7月12日、大雨により利根川水域で大洪水が発生、田畑は水に浸かって大被害を受け、江戸も一部が浸水する騒ぎとなりました。これに耐え切れず翌年5月に江戸で打ちこわしが発生する事になるのですが、この時すでに田沼意次は老中ではなく、天明6年(1786)の8月27日に罷免されてしまっていました。

※参考文献

柳谷慶子「江戸幕府城詰米制と藩政」

岩田浩太郎『近世都市騒擾の研究』

安藤優一郎『寛政改革の都市政策』

岩橋勝『近世日本物価史の研究』

三田村鳶魚『江戸生活のうらおもて』

本庄栄治郎『徳川幕府の米価調節』

菊池勇夫『飢饉から読む近世社会』