※マンガの後に補足・解説を載せています♪

●

フロイスは岐阜城訪問について、書簡に次のように書いています。

…翌朝、私たちの宿は遠かったので(エヴォラ版ではこれに加えて「雨がさかんに降っていたので」とある)、ナカガウア[通称]・ファチロザエモン[本名](中川八郎左衛門重政)は、私たちのために食事を用意して待っていると2度にわたって連絡してきた。食事は、日本でできることとして、立派な物であった。城からも2度にわたって使者がやって来て、食事を済ませたならば、柴田殿が山上に案内する、と伝えてきた。山はとても高く、険しかった(勾配が急であった)ので、城の入り口にある「balvarte」(砦)のようなもの(一ノ門の側にあったとされる太鼓櫓のことか?)がある場所に至るまでに私たちはとても疲れてしまった。…

私も金華山に登りましたが、けっこう大変でした💦

傾斜率というのがあって、これは100m進むごとに何m標高が上がるか、というのを表したものなのですが、標高差÷距離×100、という式で求めることができます。

金華山の場合は、メインルートである七曲り登山道が出発地点約20m→一ノ門約300mで、距離が約1.6㎞なので、約280m÷約1600×100=17.5となり、100m進むと約18m標高が上がるということになります。

18mというとあのガンダムの高さと同じなので、100m歩く途中でガンダムを越す、ということになります。

こう見ると、ほほう、険しいのぅ、となるのですが、

富士山のメインルートである吉田ルート(5合目→山頂)の傾斜率が23なので、富士山よりも緩やかなのですよね😓

しかし、七曲り登山道も、途中(唐釜ハイキングコースとの分岐点)からに限ってみれば、標高差150mで距離580m、傾斜率は26になり、吉田ルートを上回ります。

…そこでは、15人か20人の若い家臣が昼夜を問わず常に見張っている。城に入ると、2・3の大きな屋敷がある。そこでは、12歳から15歳まで(『日本史』では17歳まで)の、信長の領国の領主の息子たち100人が働いていて、彼らは、王(信長)が用事のために外で使っている(『日本史』では「用件を伝えに行ったり、伝言を持ってきたりする」)。そこから先は、女官や王子たちが王(信長)に仕える場所なので、入ることはできない。王(信長)には2人の息子がいて、長男は13歳(書簡には記載がないが、『日本史』にはその名について「Guinmeo」と書かれている。織田信忠の幼名、「奇妙」であろう。織田信忠は弘治3年の生まれであり、弘治3年は西暦だと1557年1月31日~1558年1月19日にあたる。正しくは12歳で、13歳は数え年だろう)、もう1人は11歳で、「Vochaxem」(ヴォチャクセム。松本和也氏は二男の信雄の幼名である「お茶筅」のことだとする。高木洋氏は、アルカラ版に「ワカサレン」とあるのを「若様」のことだとする。『日本史』では「Ochaxen」と書かれており、「お茶筅」のことを指していることは明らかなので、「若様」とするのは誤りであろう。織田信雄は弘治4年、途中改元して永禄元年生まれで、これは1558年1月20日~1559年2月7日にあたる。数え年とすると12歳になるはずだが、書簡や『日本史』は11歳とする)と呼ばれる。

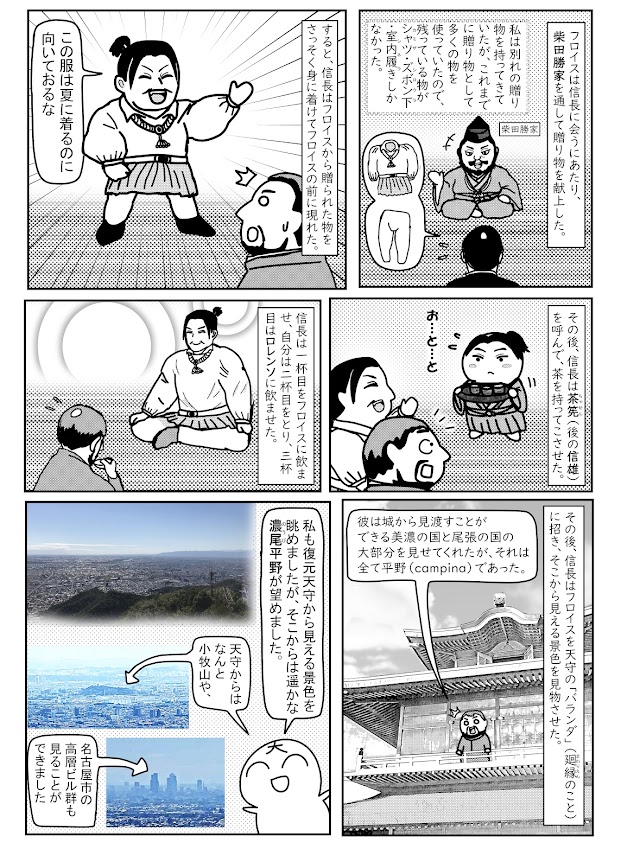

私は、別れの贈り物を持ってきていたが、これまでに贈り物として多くの物を使っていたので、残っている物は「カミザ」(camisa。シャツ)と「シェイラ」(cheila。現代ではこの単語は辞書に見当たらない。『イエズス会日本報告集』はこれを「綿の布地」と訳しているが、その根拠は不明)の「シロウラ」(siroula。現代ではこの単語は辞書に見当たらないが、「ceroula」は存在し、これはズボンの下に履く下着…外国でいう「ロングジョンズ」、日本では股引など…を指す)と赤い「チネラ」(chinella。現代のポルトガル辞書では「chinela」。スリッパ・室内履き)しかなかった。柴田殿が「ミアングエ」(Miangue)[贈り物](「土産」のことか)を持っていくと、信長はすぐにシャツとズボン下と室内履きを身に着け、私とロレンソを呼んだ。私たちが中に入ると、彼は「夏に着るのに良さそうだ」と言った。彼はすぐに次男を呼んでお茶[cha]を持ってこさせ、最初の1杯を私に飲ませ、(信長が)別のものを飲み(『日本史』では「2杯目は彼[信長]が受け取り」)、3杯目はロレンソに飲ませた。

その後、彼は城から見渡すことができる美濃の国と尾張の国の大部分を見せてくれたが(『日本史』では「ベランダから見せてくれた」)、それは全て平野(campina)であった。見渡した場所の内側には非常に豊かな座敷があり、屏風は全て金でできていて、2千本の矢に囲まれていた(『日本史』には「千本以上の矢が内部に置かれていた」とある)。彼は私に、インドにこれ(岐阜城)に似た城のある山はあるのか、と尋ねた。それから2時間半か3時間、彼は、元素(『日本史』では「quatro」clementos、「四大」元素になっている。土、火、水、空気のこと)について、太陽について、月について、寒い土地や暑い土地の性質について、諸国の風習について、とても熱心に、そして嬉々として尋ねた。その最中、彼は11歳の息子を呼び、その息子に夕食を用意させた。やって来たものに対する彼のこのような態度は、珍しく、馴染みのないものであり、彼の家臣は誰も彼がこのようなことをするのを見たことがなかった。やがて、信長が立ち上がり、中に入った。私はベランダに残った。

その後、信長は私のために、次男の「chaxem」(茶筅か)はロレンソのために食事を用意した。信長は、私たちが突然訪ねてきたので、もてなす用意が何もなかった、と言った(『日本史』では、信長の親切に感謝して食膳を頭上に押し戴いたところ、「汁をこぼさないように、まっすぐに持つように」[Tende direito nio se vos entorne o xiru]と言った、と書かれている)。このような信長の姿を見て、人々が抱いた感嘆と驚きは特筆すべきものだった(『日本史』では、信長の息子たちは驚き、彼を見つめていた、と書かれている)。私とロレンソは、先に述べたとても豊かな座席で食事をした。すると、中から彼の息子が、とても豪華な「シンギラ」(xingira。縮羅か。太さの違う縦糸と横糸を用いるなどして、表面に細かいしわを出した織物)の「アバシェ」(avache。袷か。胴回りや袖・裾部分に裏地をつけることで、保温効果を高めたもの。注釈に「borlar」の無い服、とあるが、「borlar」は辞書には見当たらない。「borla」は「飾り房」のことだが…)と、とても上等な白い「カタビラ」[色のついた絹でできた衣服のこと](catabyra。帷子のことか)を持ってきた(『日本史』では、「アバクセ[avaxe]と呼ばれる絹の衣服と、非常に上質の白い麻布を持って入ってきた」とある)。これは王(信長)が私に贈った物で、ロレンソには、別の上等な「カタビラ」を贈った。私たちが着替えた後、王(信長)が私たちを中に呼び寄せると、まず「その服が私に似合っている」と言った。そして、「これは都でVonboge[着飾る](注釈で意味は分かるが、Vonbogeが何の日本語を指すのかは不明。もしかすると「覚え」[世間からの評判]かもしれない。いや、「覚え」だと思う!)ために与えたのだ」と言い、また、私たちに「何度も美濃を訪れるべきである。そうすれば、そなたの主張が通りやすくなるだろう。特に、夏の後に来るのが良い」と述べた(『日本史』では、袷や帷子を着たフロイスを見て、信長が大喜びで「そなたは日本の高僧[bonzo principaes]のようだ」と言い、息子たちに、「わしがこのようにしたのは、伴天連の信望や名声を高めるためである」と述べた、と記されている)。都での私たちの滞在をより確かなものにするために、そして国の権力者が私たちを脅かさないようにするために、美濃に行くことは必要な事であったが、それができるかどうかはわからない。なぜなら、もし私が行かなければならないとしたら、彼(信長)と、その息子たちに取り合わせ[toriavasse]てくれる3人の家臣のために、メクラクシス[私が見てきたように、とても薄い透明の布](Mexuraxis。珍しいもの、という意味か)を持っていかなければならないのだが、ここ3・4年間であらゆるものが不足していて、彼らに与えるものが何も無いからである。その後、王(信長)は柴田殿を呼んで、城を隅々まで案内するように命じ、私たちに優しい言葉をかけて別れを告げた。…

0 件のコメント:

コメントを投稿