●和同開珎以前

708年。『続日本紀』によると、武蔵国秩父郡から「自然に成れる和銅」が献上されたことを祥瑞として、1月11日から慶雲5年を「和銅」元年とすることが決定されました。

「和銅」というのは、精錬を必要としない銅の事です。普通、銅は銅鉱石として掘り出されますが、硫黄を多分に含んでおり、これを除く作業、精錬が必要となります。銅が単品で発見されることは非常に珍しいことなのですが、そんな珍しいことがあったので、祥瑞とされたのでしょうが、今村啓爾氏『富本銭と謎の銀銭』によれば、「秩父地方には現在に至るまで採掘に値するほどの銅鉱山の存在は知られていない」そうですし、創作の可能性が強いでしょうね(祥瑞とされるものはだいたいそうだと思う)💦

この創作を仕組んだのは、おそらく、新貨幣発行にあたり、箔付けと周知を図るためであったと考えられます。

ちなみに、『続日本紀』によると、この改元に当たって、大赦が行われ、この日の夜明け以前の罪…なんとまだ発覚していないものまで…が赦されています(八虐や故意の殺人・強盗・窃盗などは除く。また、逃亡して100日以上も自首していない者も除く)。また、次の事も行われました。

・高齢者に対し、100歳以上には米3斛、90歳以上に2斛、80歳以上に1斛

・孝行な子・孫、正しい行動をとる者、貞節を守る妻の名をそれぞれの村里の門に掲示し、3年間税を免除

・夫婦であったのが片方を亡くした者、孤児、1人暮らしの高齢者、1人で生活できない者にも米1斛を給付

・役人の位階を進める

・自然銅が発見された武蔵国では1年間庸を、秩父郡ではこれに加えて調も免除

また、大宝と改元される前の年号、「慶雲」ですが、これもめでたい形の雲が現れる(これに加えて備前国から神馬が献上された)という祥瑞にともなった改元で、この際も大赦が行われていますが、この時は80歳以上のものと老人の病人に物を恵み与え、1年前までの未納の出挙を帳消しにし、神馬を献上した備前国の郡の調を免除する、といった内容が実施されています。

さて、話を戻して、和銅と改元された後、2月11日に銭貨を鋳造を監督する役人である鋳銭使が置かれ、7月26日、近江国で銅銭を鋳造させ、8月10日から銅銭を使用させ始めます。

『続日本紀』には記載がありませんが、この時に発行された銭が、あの有名な「和同開珎」です。

この和同開珎は、以前は最初に作られた銭として知られていたのですが、1999年に、ある銭が「和同開珎よりも古い可能性が極めて高い」と発表され、覆ることになります。この銭が、「富本銭」でした。

そもそも、『日本書紀』には、天武12年(683年)4月15日条に「今より以後、必ず銅銭を用い、銀銭を用いること莫れ」との記述があり、和同開珎よりも前に作られた銅銭は存在するのではないか、とは考えられてはいました。もしくは、この条文にある「銅銭」は和同開珎の事で、和同開珎はこの頃から作られていたのだ、とする説も存座していました。

富本銭の存在は江戸時代前期から知られていたようで、1694年の『和漢古今寳泉図鑑』に「冨本七星銭」として紹介されています。

富本銭は昭和時代になって1969年、1985年、1991年と平城京跡や藤原京跡で発掘されていましたが、まだ和同開珎以前というのは確定的ではありませんでした。

ちなみに、『国史大辞典』(1979~1993年)・『日本史大事典』(1992~1994年)には項が立てられていません💦

その後、1998~1999年の飛鳥寺付近の飛鳥池遺跡の調査で、33点の富本銭が見つかったのですが、富本銭が見つかった層が662年(もしくは682年)に作られたとされる飛鳥寺の禅院の瓦の下に存在していたこと、富本銭と同じ層から「丁亥年」と書かれた木簡も発見され、「丁亥年」は60年間隔で存在し、どの年のものかわからなかったのですが、662年・682年前後でいうと687年が当てはまり、和同開珎以前のものであるということがほぼ確定的となったのです。

1999年1月20日の毎日新聞には、「奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮発掘調査部によると、7世紀後半の地層から出土しており、和銅元(708)年鋳造で日本初の本格的な貨幣とされる和同開珎より古い、最古の鋳造貨幣としている。古代史の定説を覆し、日本史の教科書を書き換える第一級の発見で、貨幣史、古代経済史などの研究に大きな影響を与えそうだ」と書かれています。

しかし、富本銭は当初、その使用方法は「厭勝銭」、金属の所持によって悪事を避けるためのもの、と考えられていました。

『日本歴史大事典』(2000~2001年)には、「富本銭は政府の意図としては通貨として発行された可能性が高い。しかし、その意図が実現されたのは貴族・官人の間、都とその周辺に限られたであろう。それ以外にも普及しただろうが、呪物・宝物としてであろう。」(執筆・栄原永遠男)とあり、渡辺晃宏氏は2001年に『平城京と木簡の世紀』で「厭勝銭としての機能が中心であったと見るのが妥当だと思う」と述べています。

一方で、松村恵司氏は1999年に、①厭勝銭が使用されたとしても、呪術関係が盛んになる平安時代に使われていないのはおかしい、②富本銭が厭勝銭とすると、銭がない時代に厭勝銭が作られていたことになる、③唐の開元通宝(正しくは開通元宝)と同じ重量、直径であり、祭祀用品にそこまでの厳密性が求められていたとは思えない、と指摘して厭勝銭であることを否定しました。

また、鈴木公雄氏も、『銭の考古学』で、1997年から開始された飛鳥池遺跡の発掘調査で、「金・銀・銅・ガラス細工などの製品を集中的に制作した工房群が発見され」、その中で鋳棹・鋳型・砥石などの「富本銭鋳造関係の遺物・遺構」も見つかり、それからは1回の鋳造過程で「30~40個の銭貨が一時に鋳造され」たと考えられ、この遺構は「国家的規模の銭貨鋳造工房であると考えられるに至った」、であるからして、「もはや富本銭が厭勝銭として作られたと考えるわけにはいかない」と述べています。厭勝銭をこのように大規模に生産する必要性はないですよねぇ…。そもそも、『世界大百科事典』には厭勝銭について「流通を目的としてではなく,魔よけ・まじないを目的として作られた私銭をいう」と定義されており、国家が厭勝銭を作ることは無かったことがわかります。

高木久史氏は2016年に『通貨の日本史』で「富本銭はまじないなど呪術用の銭とかつては考えられてきたが、そうではないとするのが近年の通説である」と述べており、どうやら、厭勝銭説は通説ではなくなってきているようですね😐

さて、この富本銭ですが、これが作られた理由について、鈴木公雄氏は諸説を次のようにまとめています。①藤原京の造営(680年開始、686~690年中断、694年完成)に当たって、各地から集められた建設労働者などに対し、支給する物資や食料の調達のために銭貨が用いられた、②銅銭を素材となる銅の価値よりも高く設定することで、銅銭を発行することによってその差益により国家は収入を得ることができる。富本銭は、藤原京造営に必要な財政を補うために発行された、③当時はまだ市場が未成熟であったので、通貨としてではなく、東アジア諸国と肩を並べるための国家的威信財として銭貨を発行した(ただし、当時の東アジア諸国では銭貨は作られておらず、モンゴル周辺を支配した遼・ベトナムの丁朝・朝鮮半島の高麗が銭貨を作るのは10世紀まで遅れていたので、日本の銭貨発行は東アジア諸国の中では「きわだって早」く、「きわめて異例のことであった」[栄原永遠男氏『日本古代銭貨流通史の研究』]から、実際は肩を並べるという意識は無く、中国に負けまいとする考えがあったのだろう)。

富本銭が作られた経緯を考えるにあたって、気になるのは、『日本書紀』の先に挙げた記述、「今より以後、必ず銅銭を用い、銀銭を用いること莫れ」の、「銀銭」の部分で、富本銭と共に当時銀銭も使用されていたということです。

この「銀銭」は何なのか。多くの研究者は、「無文銀銭」のこととします。

「無文銀銭」はその名の通り、何も文字の刻まれていない(中には文字が書きこまれているものも散見される)、中心に丸い穴(鈴木公雄氏『銭の考古学』には「鑿で開けたとみられる小孔」とある)がある、銀を打ち延べて作られた銭(つまり鋳造ではない)の事で、江戸時代の1761年、摂津国天王寺村で畑の中から約100枚が掘り出されたのが最初の発見でした。その後、1940年に滋賀県大津市にある崇福寺の塔の心柱の礎石に開けられた穴の中から12枚発見(その後1枚紛失)され、無文銀銭の作られた年代の解明が大きく進むことになります。なぜなら、崇福寺は『扶桑略記』によれば668年に造られた、とあるからです。「塔が崇福寺開山時に建立されていたとは限」らず、668年以後「一定の幅のある年代を推定すべき」(今村啓爾氏『富本銭と謎の銀銭』)ですが、このあたりに作られたものと考えられ、また、『日本書紀』には674年に対馬国で採れた銀が献上された、という記述があり、これを受けて製造されたのかもしれません。

さて、富本銭と同時期に銀銭があったことがわかりましたが、政府は、なぜ銀銭がありながら富本銭も鋳造したのでしょうか?国家的威信財として作りたかった、という説は首肯できます(当時中国は銀銭がなかった)。では、流通用としてはどうなのでしょうか?今村啓爾氏は『富本銭と謎の銀銭』で各地での発見時の様子からわかる「宝器的扱いからみて、無文銀銭がきわめて高価なものであり、民衆の日常的交換媒体になりえ」ず、「広く流通したものではない」、高木久史氏が『通貨の日本史』で「無文銀銭は額面が大き」く、「庶民が日常の取引で使う通貨ではおそらくなかっただろう。庶民の日常取引には、従来と同じく布や米などが使われ続けたと考えられる」と述べているように、銀銭は高額取引に、銅銭は少額取引に、という棲み分けがあったのでしょう。

しかし、今村啓爾氏は異なる説を唱えています。それは、富本銭は政府によって、無文銀銭と同じ価値を与えられていた、とするものです。

2023年8月時点において、金:銀:銅の1gあたりの価格は、9800円:120円:1.2円で、だいたい820:10:1の比になっています。このような価値の違いが現れるのは、それぞれの存在する量が異なるためです。これまで人間が掘り出した量は、金は18万トン、銀は100万トンで、銅はデータが見つからなかったのですが、2005年の1年間における銅の世界生産量は1500万トンありましたので、その量の違いがよくわかります。

それなのに、古代の日本政府は銀銭と銅銭を同じ価値で流通させようとしたのですね。なぜでしょうか??

今村啓爾氏は、人気の銀銭を抑えて銅銭を銀銭と等価として流通させることができれば、「政府は無限の収入源を確保することができる」からだ、と述べています。銅銭を「きわめて高価」な無文銀銭と同じ価値と設定できれば、政府は入手の容易な銅を素材とした銅銭を作れば銀銭と同じ購買力を得ることになりますね😲

大量の物・資源が必要となる藤原京造営に当たり、この錬金術を実現するために政府は「今より以後、必ず銅銭を用い、銀銭を用いること莫れ」と命令を出したのですが、「当時の無文銀銭が国際的な価値の裏付けのある地金の実体価値で流通していたのに対し、銅で作った名目価値だけの貨幣を無理に流通させようとしたのであ」り、「不人気なのは当然で」、「そのやり方はあまりに拙速で」あったこともあり、「銀を保有した貴族の当惑や思わぬ交易上の支障にもぶつかった」ため、はやくも3日後の4月18日に「銀を用いること、止むること莫れ」との詔を出し、銀銭の使用は禁止するものの銀の地金を交易に使用することは許可するという、政策転換を余儀なくされることになったのだろう…と今村啓爾氏は推測しています。銀銭の使用は許可しなかったのは、せめてもの意地だったのでしょうが、政府の銅銭(富本銭)流通作戦はもろくも失敗に終わってしまったわけです。

しかし銅銭が流通していないというのは、国家的威信に関わることで、許されないことでした。政府は、もう一度銅銭流通作戦に挑戦する事になります。その際に作られることになったのが、和同開珎でした。

●年号「和『銅』」の時に作られたのに和「同」開珎⁉

「和同開珎」の名前には気になる点があります。

それは、先に述べたように、自然銅(「和銅」)が見つかったことを祝して年号が「和銅」となり、その年号の時に作られた貨幣であるのに、なぜ和「同」開珎なのか、どうして和「銅」開珎ではないのか、という点です。

これについて、大きく分けて2つの説があります。

①「同」は「銅」の省略説…本当は「和銅」なのであるが、鋳造技術が稚拙な段階であったので、画数の多い「銅」を省略して「同」にした。

②「和同」は吉祥語説…皇朝十二銭では、6番目の承和昌宝で年号が用いられているが、それまではずっと吉祥語を用いている。であるから、「和同」は中国の古典『淮南子』『礼記』『春秋左氏伝』『国語』『呂氏春秋』『史記』『漢書』に見える吉祥語を用いたものであり、「和銅」に由来しているわけではない。

「和同」はどんな意味を持つ吉祥語なのかというと、『大辞泉』には「調和して一つになること」、『日本国語大辞典』には「やわらいで一つになること、一つにとけ合うこと」、『字通』には「集まり一体となること」とあります。使用例を挙げると、『史記』滑稽列伝には「天下に災害がなければ聖人がいたとしてもその才を施すところがなく、上下が和同していれば、賢者がいたとしても功を立てるところがない」とあります。これは、災害が起きなければ、聖人は慈悲深い行為を行なう機会が無い、君主と民衆が1つになっていれば、賢者は功績を立てる機会が無い…という意味ですね。確かに良い意味の言葉です。

ちなみに除雪機・草刈機メーカーの和同産業は、論語の「君子は和して同ぜず」(人格者は人と仲良くするが、慣れ合うことは無い)に由来しているようで、吉祥語の「和同」に由来しているわけではないようです😅

さて、吉祥語説をとった山中笑(えむ)は、1915年に省略説に対し次の指摘を行ないました。

…「同」は「銅」の省略というが、和同開珎には銀銭もある。銀銭に「銅」の字を使うとは思えない。だから「和同」は吉祥語であり、「和銅」とは関係がない…

そうなのです!

実は和同開珎には銀銭バージョンもあるのです!

『日本書紀』にも、和銅元年(708)5月11日条に「始めて銀銭を行う」、和銅2年(709)1月25日条に「向(さき)に銀銭を頒(わか)ちて、前の銀に代えたり」(以前に銀銭を流通させて、銀塊の代わりとした)とあります。

しかも、先に述べたように銅銭が発行されたのは8月10日で、銀銭の方が先に作られているのです!

銀銭から先に作ったのに「銅」の字を用いるのは確かに不自然です。

これについて省略字説をとる黒田幹一は次のように述べました。

…「和銅」の年号を銀銭にそのまま採用すると、人々は「奇異の念」を抱いただろう。だから、政府は「銅」を省略して「同」を採用したのだ…

しかし、「和同」という熟語に全く関係がない、とするのもこれまた不自然なので、省略派の内田吟風は1957年、次のように述べました。

…中国では銭文に吉祥語を付けることが6世紀後半から始まっていたので、「和同」も省略字であるとともに、吉祥語の意味も含んでいたであろう…

吉祥語説に歩み寄りを見せたわけですね。

これに対し、吉祥語派の栄原永遠男氏は当時の一次史料である計帳・木簡・墓誌などに書かれている「和銅」年号を徹底的に調べ、「和銅」を「和同」と省略している例が1つもない事を明らかにした上で、「奈良時代初期の人々は…年号「和銅」を「和同」と省画せず、きちんと「和銅」と書くことを通例としていたと見なければならない。この点からすると、銭文「和同」を年号「和銅」の省画と見ることは困難であろう」と『日本古代銭貨流通史の研究』(1993年)に記しています。

一方で、栄原氏は、「しかし、和同開珎は和銅元年に発行されたのであるから、やはり年号「和銅」を意識して、多くの吉祥語の中からそれと同音の吉祥語が選ばれたのであろう」とも述べており、こちらも省略派に歩み寄りを見せています。

自分なりにまとめてみると、政府は「和銅」にしたかったが銀銭もあるのでこれを避けた、そこで同じ音であり吉祥語である「和同」を採用した、「和同」は「和銅」の省略ではないが、画数が少ないことも決め手の1つとなった…というところだったのではないでしょうか😕

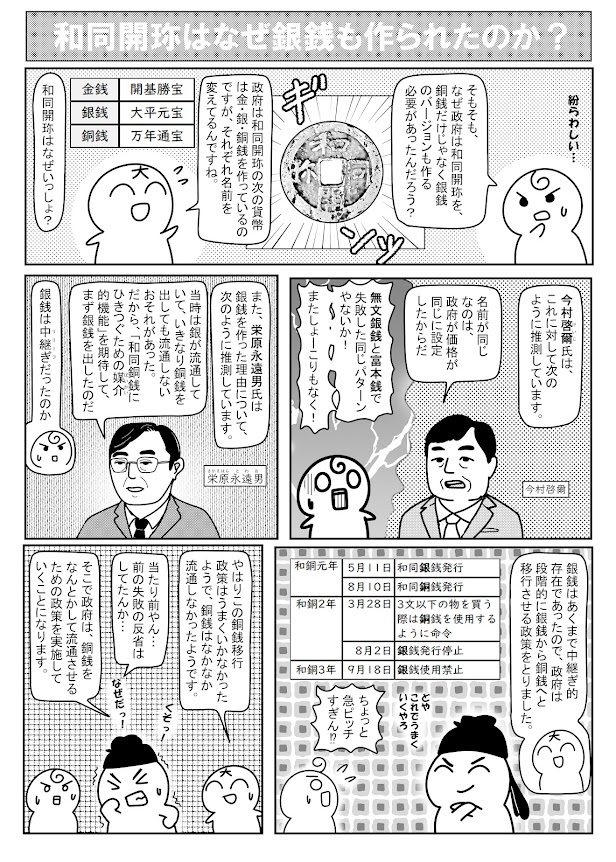

●なぜ政府は和同開珎の銀銭verを作ったのか??

しかし、それにしても、なぜ政府は銀銭と銅銭の銭文を同じ「和同開珎」にしたのでしょうか?

銀銭には別の名前を与えていれば、和「銅」開珎でも不都合は無かったのです。

760年に和同開珎の次の貨幣、「万年通宝」が発行されていますが、この時同時に金銭・銀銭も作られており、この名前はそれぞれ「開基勝宝」・「大平元宝」と、「万年通宝」と名前が異なっています。

今村啓爾氏は、『富本銭と謎の銀銭』で、「同じ銭文なのは価格が同じだから」と述べ、和同開珎は銀銭も銅銭も価値が同じであったと推測しています。

また、今村氏は銀銭の価値は無文銀銭と同じものであったと考えています。

和同開珎銀銭は、先に出ていた無文銀銭と比較すると、その重量は3分の2程度であったので、今村氏は「和同開珎が銀銭から発行された第一の理由は、無文銀銭を和同銀銭に改鋳して差益を得ることにあった」としています。

そのため、銀塊を持っている者は、それを溶かして和同開珎銀銭にすれば大きな利益が得られるため、私鋳が流行したようで、『日本書紀』和銅2年(709年)1月25日条には、銀銭を私鋳した者は没官(官奴婢にされる)、その財産は報告した者に渡す、という内容の詔を出したことが記されています。

しかし考えると、銀より価値が低い銅銭が、和同開珎銀銭・無文銀銭と同じ価値に設定されていたのですから、銅銭の私鋳が横行しそうなものですが、そうならなかったのは、栄原氏が「律令国家が無視しえないほど、地金の銀の貨幣的流通が、社会に根深く存在した」と述べ、渡辺晃宏が『平城京と木簡の世紀』で「7世紀末以来の銀の流通」と記しているように、取引の手段としては銅銭よりも銀銭が主に使われていたことに加え、今村氏が「和同銅銭は当初受け取る人もいないほど不人気であったからではないだろうか」と述べるように富本銭の失敗による銅銭の信用不足が影響していたのでしょう。

だから、政府としては、このような状況の中でいきなり銅銭を主要な通貨と設定するのは無理があると考え、その中継ぎとして…「和同銅銭にひきつぐための媒介的機能」(栄原氏)を期待して、和同銀銭が必要になったのでしょう。

今村啓爾氏は、「和銅元年における貨幣発行に至る整然とした過程は、…政府の一方的な交換比率を受け入れさせ、無文銀銭1枚の価値を和同銅銭1枚の価値に転写するための用意周到なプログラムであったのである」と述べていますが、「用意周到なプログラム」であったにしては、銅銭流通はなかなか進まなかったようです。

そこで政府は、和銅2年3月28日に4文以上の値段の物を買う場合は銀銭を、それ以下の場合は銅銭を用いるように命じて銅銭の流通を図ります。そしてその5か月後の8月2日には銀銭の発行を停止、銅銭だけを発行するようになり、翌年の9月18日には銀銭の使用を禁止するに至ります。

しかし、どうやらその後も民間では銀銭の使用が横行していたようなのですね💦養老5年(721年)1月29日に銀銭1枚は銅銭25枚と等価とする、と命じて、銀銭使用禁止の撤回をしていることから、その事を窺うことができます。

やはり民間には銅銭への忌避感…政府の無茶な価格設定によるもの…があったのでしょう。

政府は、銅銭の流通を促進する作戦を打ち出す必要に迫られることになります。

●和同開珎を作ろうとした理由

和同開珎を作ろうとした理由はその差益を得ようとしたためだと先述しましたが(和同銀銭と銅銭を同じ価格に設定したのも、富本銭の時と同じように、そうすれば銅銭を作れば銀銭並みの利益を得るようにしたかったからであろう)、なぜそんなにお金を必要としたのでしょうか?

9月14日に元明天皇が平城宮建設予定地の菅原に行幸、11月7日にその菅原の地(菅原一族発祥の地でもあるようで、菅原天満宮が存在する)に住む農民90戸に麻布と籾を与える代わりに別の土地に移住させ(770年の由義宮建設の際には銅銭が与えられている)、12月5日に平城宮建設の地鎮祭が行われ、平城宮の建設が開始されていますが、和同銅銭の発行はこの直前に当たり(8月10日)、平城宮造営と関係があることが推測できます。

研究者の方々は次のように述べています。

『通貨の日本史』(高木久史氏)…「発行の目的は、平城京の建設などのための物資の購入や労賃の支払いにあった」

『平城京と木簡の世紀』(渡辺晃宏氏)…「平城京造営の労働力に対する支払い手段として、また物資調達のための交換手段として、大量の銭貨の発行がぜひとも必要だった」

『日本古代銭貨流通史の研究』(栄原永遠男氏)…「当時、平城京の大造営事業が進展しており、莫大な出費をまかなうための財源の捻出が急を要していた。そこで、律令国家は、…法定価値を自由に決定しうる銭貨を、雇役丁の雇直や物資購入の支払いに用いることで、この問題を切りぬけようとしたのであった。…平城京の造営に投入された被雇傭者の総数は、もはや知るよしもないが、膨大な数にのぼったであろう。したがって、彼らに支給すべき功直の総額も、巨額であったであろう。律令国家は、造営工事開始以前に、投入すべき被雇傭者の概数と、功直として必要となる庸の総額とを、当然算出していたはずである。そして、巨額の功直が国家財政を圧迫することを十分に承知し、なんらかの対策をる必要を痛感していたであろう。巨額な功直の財源をどこに求めるかということが、大問題となっていたと思われる。和同開珎は、この財源問題を解決すべく発行されたのである。すなわち、和同開称には、雇役丁の功直を中心に、平城京造営の諸支出をまかなうという重大な意義がになわされていたのである。」

和同開珎は人件費捻出のために必要であったと諸氏が述べていますが、平城京造営の労働者の賃金はいったいどれくらいであったのでしょうか?

奈良文化財研究所のブログには「奈良時代、労働者たちには給料として、お米や塩などの食料が支給されました。…お米は1日2升、今の9合(1600cc、1.4キログラム)ほどが支給の基準でした。…ところで、給料は現金で支払われる場合もありました。8世紀のはじめに和同開珎が発行された頃は日当1文が原則でした」とあります。現物支給か現金支給かのどっちかだったわけです。

しかし、渡辺晃宏氏は『平城京と木簡の世紀』で「1人1日1文の功直支給を受ける」と、現金支給に限定しています。これはなぜでしょうか?

そもそも、1日=1文という日当の典拠は何なのでしょうか?『続日本紀』を見てもどこにも1日1文を支給したなんて書かれていません。

これは、どうやら栄原永遠男氏の次の考えがもとになっているようです。

①『続日本紀』和銅5年(712)12月7日条に「諸国から都に送る調・庸の物は、銭で代納してもよい。その際、銭5文=布1常に当たるものとする」とある。

②大宝令では、労役の代わりに納める庸布は、10日(10功)分につき2丈6尺(2常)とされていたが、706年には1丈3尺(1常)に半減された。したがって、庸布1常は5功分に当たる。①から、銭5文=布1常なので、銭5文=5功となり、1功=1文となるため、1日分の労賃は1文であった。

しかしこれ、計算おかしくありません!?!?

706年に半減された、とあるんですから、国は和同開珎発行の2年前に10日(10功)=庸布2常=銭10文に設定していたわけです。それが布1常に減免する、となっただけであって、布1常=銭5文=10功になるはずで、こうなると、1功=0.5文になるはずです。2日で和同開珎1枚をもらっていたわけです。

藤井一二氏『和同開珎』によると、後の事になりますが天平期(729~749年)の役人に対し1日に支給された食料は米2升であったようです。政府は、711年に銅銭1文=穀6升と設定しており、穀6升は精米すると3升分に当たります。栄原氏の言うように、1日=1文であるならば、1日の労働で1文を得、それで3升の米を手に入られることになり、役人1日の米支給を超えることになってしまいます。

やはり労賃は2日で1文だったのではないでしょうか?

また、そもそも、庸の代納銭が5文=布1常でこれは10功分に相当するからといって、10功分働いたら5文がもらえると考える前提がおかしくないでしょうか??

明治初期に徴兵令が出され、徴兵されたくない人は代人料270円を払うことになっていました。徴兵された人は3年間兵士として勤務する事になりますが、この3年間でもらえる給料は二等兵で計54円75銭であったようです。

栄原氏の理論でいけば、兵士として働けば270円がもらえる計算になるはずですが、その5分の1ほどしかもらうことができていません。

ですから、働く代わりに納める税=働いて得られる給料はイコールにはならないのです。負担を逃れるために納める金額の方が、高く設定されるのは当たり前の事でしょう。

また、栄原氏は石山寺増改築工事について記録した「造寺料銭用帳」も例として挙げていますが、それには天平宝字6年(762)の1月~7月にかけて、各月の雇われた人数、支払った金額が載っているのですが、例えば2月に雇われた者が566人で、これに6301文が支払われた事がわかります。ここから、1人当たり1月約11文が給料として支払われていたことがわかります(他の月は8~12文)。つまり、だいたい3日に1文が与えられていたことがわかるわけです。

ですから、平城京造営工事でも、これくらいの給料…徴兵令の代人料換算でいけば10日で1文…だったのではないでしょうか。

銀銭=銅銭という価格設定だったのですから、1日働いて銀銭1枚分もらえるというのは高額すぎますし。

さて、話を戻して、なぜ給料が現物ではなく現金支給であったと考えられているのかについてです。

栄原氏は、『続日本紀』和銅5年10月29日の詔に、

…諸国から労役のためにやって来た者、調・庸を運びに来た者が、帰る時には持参してきていた食料が少なくなっていて苦しんでいる。そこで、帰途において、各地に食料を用意して、銭とこれを交換させるようにせよ。

…とあることから、銭を支給していたと推測しています。米を支給していればこんなことを言わなくてもいいわけですからね。

しかし、それにしても、政府はなぜ銀銭をやめて銅銭を流通させたがったのでしょうか。

栄原氏は次のように言います。

「律令国家が和同銅銭にこだわったのは、国家の体面のためではなかった。そのためだけなら、むしろ貴金属の銀を素材とする和同銀銭のほうがふさわしく、べつに和同銅銭である必要はない。また、大唐帝国で銅銭の開元通宝がもっぱら使用されていたことを模倣しためでもなかった」「将来に想定される銭貨流通量の増大に対応する鋳造能力の面からも、その実行をせまられたであろう。すなわち、銀銭の材料である銀は、当時は産出額も少なく、政府保有量も、和同銀銭の流通が広範に拡大すれば、それに対応しうるほどのものであったとは考えられない。したがって、和同銀銭の数は、際限なく増大しえない。これに対して、銅の場合は、産地が各所にあり、官採制の成立ともあいまって、大量の和同銅銭鋳造を支えるだけの供給が可能であった」

国家の体面ではなかったというのは、確かにそうでしょう。先に述べたように、アジア諸国では銅銭が作られていませんでしたから、負けじと銅銭を作る必要性が低かったからです。

銀銭ではなく銅銭を流通させたかった理由は、銀が希少で銅が豊富であったからでしょう。

日本は銅が豊富に存在する国として著名でした。後年になりますがアダム・スミスの『国富論』にも、「世界きっての多産的な鉱山におけるその価格が、世界の他のあらゆる鉱山におけるその価格に多少とも影響せざるをえないのである。日本の銅の価格は、ヨーロッパの銅山におけるその価格にいく分か影響するにちがいない」と書かれています。

今村啓爾氏は、奈良時代に開発されていた銅山として、山口県の長登銅山を例に挙げています。長登銅山では1985年に8世紀前葉~9世紀後半の須恵器破片が発見され、1988年、東大寺大仏殿から発見された大仏創建時の銅塊が長登銅山のものと酷似していることが判明、1989年から行われた長登銅山の大規模調査では、「和〇〇年」(和銅か?)「神亀3年」(726年)などと書かれた木簡が見つかっていることから、奈良時代に稼働していたことがわかっています。

「銅の量産は貨幣の銀から銅への切り替えを進めさせずにはおかなかった」(今村氏)のです。

では、和同同開称は、もっぱら律令国家の支払い手段としてのみ位置づけられ、その流通のための施策は、まったくといっていいほどほどこされなかった。律令国家にとっては、平城京造営の莫大な費用を、銭貨発行によってまかなうことが先決で、大問題であったのである。したがって、この段階の銭貨政策とは、銭貨を支払い手段としてのみ位置づけて使用し、それによって政府が利益を得る、というだけの単純なものであったといえよう。

しかし、このような単純かつ一方的な銭貨政策は、当然のこととして、すぐに行き詰まった。たんに支払い手段として、一方的に和同銭で支払いつづけることには、いかに強制力を働かしても無理がある。受けとる側にしてみれば、労働・物資の代価として、これまでの米や布などの物品にかわって、ある時から急に、見なれない銅製の小円盤を、律令国家から押しつけられるようになったわけである。この見なれぬ小円盤が、実際に価値をもつこと、すなわち他の財貨にかえられるかどうかは、なかなか確認しがたかったからである。このことが確かめられなければ、労働・物資の代価として、和同銅銭を受けとりたがらないのは当然であろう。

こうした不安がこうじれば、早晩、和同同銅銭の受取拒否に進む。とくに雇役民にあっては、雇役に駆り出されることへの拒否、不幸にして駆り出されてしまっても、工事現場からの逃亡となって現れるであろう。つぎの第二の時期になって激増する浮浪逃亡の原因の一つとして、和同銅銭による功直・代価の支払いの強制があるのではないかと考える。

840年に成立した『日本後紀』の延暦15年(796)11月8日条には「周朝暦を撫で、肇めて九府の珎を開き、漢室期に膺り、爰に三官の貨を設く」とあり、これは「中国の周は財政を担当する九つの役所で貨幣を作り始め、漢は貨幣を鋳造する3つの役所で貨幣を作った」という意味なのですが、これだと「開珎」には貨幣を作り始めた、という意味があることになります。

●和同開珎は「かいちん」か「かいほう」か??

和同開珎の珎は「ちん」と読む漢字で、意味は「めずらしい、たから」などの意味があります。同じく「めずらしい」という意味の「珍」と同じ意味を持つ漢字で、それもそのはず、「珎」は「珍」の異体字(意味や読みは同じだが字体の異なる漢字)で、古い時期に「珎」、その後は「珍」と変化した漢字なのです。

奈良時代の人々がどう読んでいたかは残念ながら史料が残っていないのですが、その後の時代の人々がどう読んでいたかはわかります。

平安時代末期の歴史書『日本紀略』に和「銅」開「珍」とあり、中国の宋の洪遵が1149年に書いた『泉志』には、和同開「珍」とあり、江戸時代の1683年に貝原好古によって書かれた『和事始』にはた和銅開「珍」こそ「日本の銭の始と云べし」とあり、1696年に書かれた『化蝶類苑』にも和同開「珍」、江戸時代中期の中谷顧山は『和漢孔方図会』に「ワドウカイチン」とルビを振り、江戸時代後期の河村羽積も『奇鈔百円』で同じく「ワドウカイチン」と書いています。これを見ると、「かいちん」と読む人が多かったことがわかります。

一方、江戸時代後期の考証学者・狩谷棭斎(1775~1835年)は『皇国泉貨通考』で、和同開珎の「同」は「銅」の略字、同じように「珎」は「宝」の旧字である「寳」を省略した字であるとして「かいほう」説を提唱したのですね。

その後、明治時代の成島柳北が『古銭鑑識訓蒙』で、「和同開珎」は「開寳」と読む可し珎は寳の略同は銅の略と対するなり開珍にては意味をなさず陋(見識が狭いこと)極まれり」と狩谷棭斎と同様の説を唱え、これが昭和時代まで主流の説となるに至ったのですが、

その後、「同」は「銅」の略ではない、「和同」は吉祥語で、これは「調和する」「やわらいで1つになる」という意味であり、中国の古典である『礼記』『春秋左氏伝』『淮南子』などにも「和同」とあり、これから採用したものだ、だから、和同開珎の「珎」も略字では無い、という意見が出てきます。また、そもそも和同開珎は和銅年間より前に作られたもので、年号の「和銅」とは関係ない、という説も提唱されました。

また、「珎」の字についても、奈良時代の『東大寺献物帳』に「国家の珎寶」とあり、それ以前の654年の朝鮮半島の百済の「砂宅智積碑文」に「金を穿ち以て珎堂を建て、玉を穿ち以て寳塔を建つ」とあり、「珎」と「寳」が別の漢字として使われていたことは明白で、「寳」を「珎」の字に代えて使用した例は「東大寺伎楽面」(東大寺の法要で用いられた仮面)に「天平勝珎四年」と書かれている例1つしかない、と栄原永遠男氏が論じるに至って、和同開珎は「かいちん」と読む、というのが通説に変化していくことになりました。

『広辞苑』第七版には先に「わどうかいちん」で載っていますし、

『国史大辞典』(1979~1993年)には「当時の原史料では、「珎」はチンと発音されているので、カイチンと読むべきである」とあり、

『日本史大事典』(1992~1994年)には「当時の原史料では「珎」の文字は「ちん」の音を表しているので、「かいちん」と読むべきである」とコピペしたような文章が載っており、

『日本歴史大事典』(2000~2001年)には、なんと「かいほう」説についてそもそも記載がありません💦

しかし、これに反対する意見もあり、新井宏氏は「狩谷棭齊に捧げる讃歌」で「和同開珎の後に続く皇朝十二文銭の全てが寳を用いているし、当時の中国は開元通寳の時代である。寳と読むのが、むしろ素直なのである」と述べ、古代日本で作られた銭貨がみな「寳」の字を用い、日本の銭貨の手本となった「開元通寳(開通元寳とも)」も「寳」を使用しているのだから、「珎」は「寳」の略字で間違いない、というのですね。

同様に今村啓爾氏も『富本銭と謎の銀銭』で、和同開珎の後、万年通寳が出て、その後同じ3文字目に「開」の字を使う「神功開寳」が出ているのだから、「わどうかいほう」と読むべきだ、と述べています。

また、今村氏は、和同開珎は先に銀銭が出て、その後銅銭が出ているが、銀銭は稚拙な鋳造技術では複雑な字体を鮮明に鋳造するのが困難であったので、複雑な字体を避けて「珎」としたのだろう、栄原氏は「寳」を「珎」に代えている例は1つしかないというが、「一例でもあることは重要である。どうしても字画を少なくしたいという技術者の要請があったとき「寳」に代えてどのような字が選ばれたか、ことは多数決の問題ではないであろう」と述べ、銀銭に着目して「珎」は「寳」の省字説を補強しています。

両者の中間をとる、「奈良時代では「珎」と「寳」を適宜使い分けていた」とする説もあり、前述の『東大寺献物帳』には749年の東北地方での砂金発見に関すると考えられる756年の詔が載っており、そこには「神祇は祥を呈り、地は珎を惜しまず」とあり、ここにある「珎」は明らかに銅という宝=「寳」のことです。後漢時代の字典『説文解字』には「珍とは寶なり」とあり、両者の意味は似通っていて、使用する方も混乱していたのかもしれませんね。

さて、「かいちん」か「かいほう」なのか…三上隆三氏は『貨幣の誕生』で「当時の録音でも出てこないかぎり、確信をもっていずれかに軍配をあげるわけにはいかない。非科学的で無責任なことをいうが、この論争については、最終的には各人の考え・意志に従う以外にはない」と記しており、まさしくこのような状態なのですが、その中で松村恵司氏は「和同開珎をめぐる諸問題」で、次のように興味深い指摘をしています。『後漢書』班固伝に、

…「「握乾符、闡坤珍」(乾符を握り、坤珍を闡き)と表現するが、これに対する章懐太子李賢の注は、「乾符、坤珍とは、天地の符瑞を謂うなり」と解説する。ここでは地のもたらせた瑞祥が「坤珍」と表現されており、『東大寺献物帳』の地珎と同意の表現である点が注目される。『説文解字』には「闡とは開なり」と見え、「坤珍を闡く」という表現が和同開珎の「開珎」に通じ、「開珎」が「闡坤珍」という字句を典拠とした可能性が浮上するのである」

この通りだとすると「和同開珎」の「珎」は「珍」であり、和同開珎は開「珎」のままで良いということになります。

まぁ、先に述べたように「珍とは寶なり」で、意味は一緒なんですけどね💦

通説通り、和同開珎は「かいちん」とするのが無難なような気がします。

0 件のコメント:

コメントを投稿