※マンガの後に補足・解説を載せています♪

●

…『言継卿記』

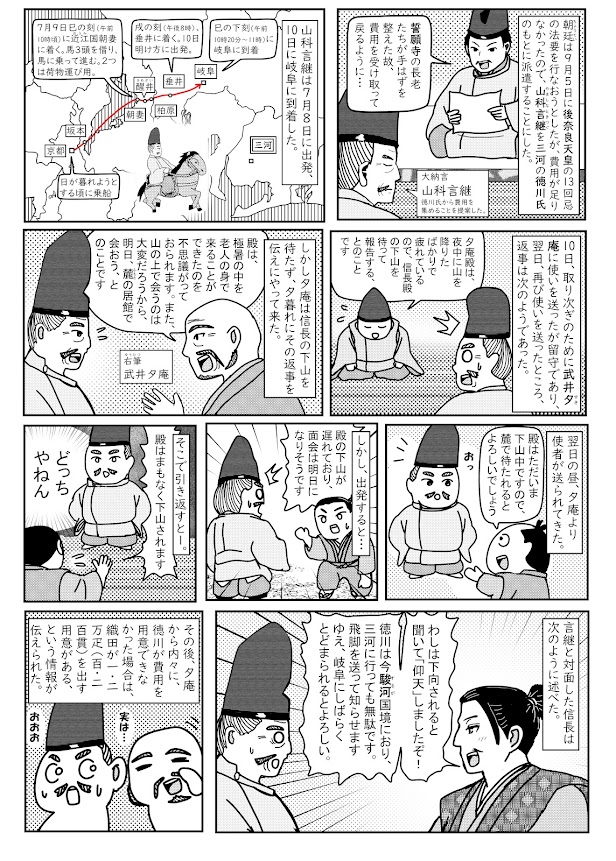

6月8日条 禁裏に召されたので、早朝、長橋局に参る。集まったのは中山前大納言・予・勧修寺中納言・頭弁などであった。来たる9月に先皇(後奈良天皇)の13回忌の法事を行なおうと思っているのだが、(費用が足りず)開催が難しい、どのようにするといいか意見を述べて欲しい、とのことであった。予・勧(勧修寺)は考えてからまた意見を述べに参ります、と返事をしたが、残る両人は何も考えつかない、とのことであった。…その後、再び長橋局に参り、御法事の儀について、三河に下向し、費用を調達するのはいかがでしょうか、と提案した。

6月27日条 梨門(「梨門」とは何かよく分からなかったのですが、どうやら天台宗の寺院である三千院が別名梨本坊・梨本門跡というので、三千院の事であるようです)に参り、扇12本に和歌を書いてもらうように頼んだ。

7月3日条 竹内殿(別名を「竹内門跡」というる曼殊院の事か。天台宗の寺院で三千院と同じく京都にあった)に参る。勧修寺弁・中山少将も来て、酒を飲む。先日申し入れていた和歌入りの扇20本をいただく。続いて梨門に参り、先日申し入れていた和歌入りの扇10本をいただく。

7月6日条 女房奉書をいただく。それには、次のように書かれていた。

「9月5日は先皇の13回忌に当たる。そこで、御懺法講(1157年に後白河天皇により始められた天皇家の回向法要。仏教音楽である声明と雅楽が奏でられる)を行ないたいと思っているのだが、どうしても費用が足りない。誓願寺の長老たちが話し合って、徳川が用意できるように手はずを整えたという。そこで、すみやかに徳川のもとに行ってつつがなく費用を集め、京都に戻るように」

7月8日条 午の刻(昼の12時)に出発。供は澤路隼人佑・山本彦二郎・五十河二郎三郎、雑色(下級役人)の彌左衛門・孫左衛門、小者3人、人夫の二郎太郎などであった。坂本にある宿、坂井の布屋に泊まり、扇二本を渡し、晩御飯と船を用意させた。日が暮れようとする頃に(琵琶湖を渡るべく)乗船した。

7月9日条 巳の刻(午前10時頃)に近江北郡朝妻に着く。北村萬介の家に泊まり、扇二本を渡して昼食をとる。馬三匹を用意させて、予が1つに乗り、残りの2つには荷物を載せた。醒井(さめがい)まで2里、柏原まで1里、美濃の垂井まで3里、合計6里を進んだ(1里は約3.9㎞。朝妻~醒井は8.0㎞なので、ほぼ2里で正確である。醒井~柏原は5.5㎞。柏原~垂井は12.5㎞)。戌の刻(午後8時)、垂井の木村甚介のところに泊まる。扇二本を渡して晩御飯を用意させる。

7月10日条 明け方に垂井を出発。馬二匹を用意させ、1つに予が乗った。巳の下刻(午前10時20分~11時)に岐阜の塩屋伝内(名字は大脇という)のもとに泊まる。宮笥(土産)として扇1本(10疋の価値)を渡す。隼人佑を二度にわたって武井夕庵(武井夕庵は生年不詳だが、『当代記』には天正9年[1581年]の時点で70余歳であった、と書かれているので、1510年頃の生まれであっただろう。そうなると、この時は60歳前後ということになる)のもとに派遣し、山を登ったものの留守であったという。明智市尉と近所で偶然出会い、倉部(息子の言経)に書状を送ってくれるよう頼んだ。

7月11日条 武井夕庵のもとに人を遣ったところ、夜半(夜中)に下山したばかりで疲れているので、信長が下山するのを待って、信長に(山科言継がやってきたことを)報告し、その返事を知らせる、とのことであった。…武井夕庵は夕暮れになって弾正忠(信長)の使者としてやってきた。信長は、「極暑之時分、老足旁奇特也」(ひどく暑いのに加え、老人[山科言継は永正4年[1507年]生まれなのでこの時62歳である]であり足も衰えているのに、よくやって来れたものだと不思議に思っている)、また、三河に下向されると聞いたが、これは自分の用事か、朝廷の使者としてのものなのか、どちらなのか。山の上で会うのは老人の足では大変だろうから、明日、麓の居館で面会しよう、と話したという。

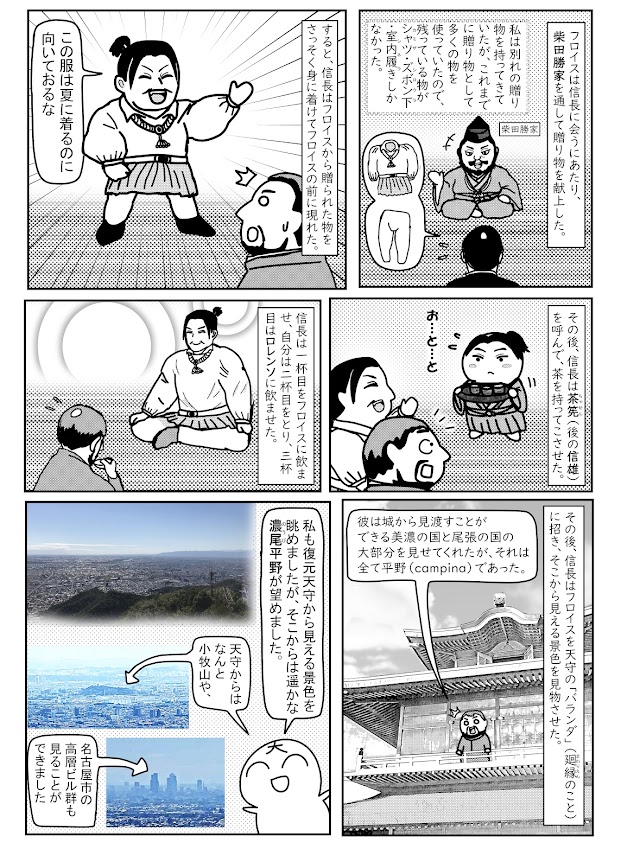

7月12日条 午の刻に武井夕庵より使者が送られてきて、「(信長は)ただ今下山中であるので、麓で待たれるように。路次で面会することになるでしょう」と伝えてきたので、用意して出発したところ、下山するのが遅れるようなので、面会は明日になる、と報告があったので引き返した。すると、今度はまもなく下山する、と報告があったので、武井夕庵宅に行って待つことにした。武井夕庵と共に麓の居館に向かったところ、信長と出会い、予は宮笥(土産)として50疋・扇5本(1つは金の扇、1つは小扇、2つは泥絵[金銀箔を泥状にしたものを使って描いた絵]、1つは砂子[金銀箔を粉状にしたもの])持参した。対面すると、信長は(山科言継が)下向すると聞いて、「仰天」した、なぜなら(言継が)老足であり、極暑であったからだ、と言った。また、三河徳川は今駿河の国境付近まで行っている(家康は今川氏を滅ぼした戦後処理で遠江国に在国していた)ので、三河まで行っても無駄である、信長が飛脚で徳川に用件を知らせるから、岐阜にとどまるのがよい、と言った。また、武井夕庵がこっそりと伝えてきたことによれば、徳川が費用を用意できなければ、信長が1・2万疋(100貫~200貫)を用意するという。しばらくして帰宅した後、武井夕庵に扇3本(金1、泥絵2)・20疋(200文。0.2貫文)を贈り、「木下藤吉」に同様の扇3本を贈った。…織田三郎五郎(信広)がやって来て、杯を交わした。

7月13日条 巳の刻(午前10時頃)、元奉公衆の牢人、杉原與七郎が殺害されたという。

7月15日条 織田三郎五郎・飯尾毛介(敏成。飯尾定宗の孫。馬廻)・菅屋長(ママ)・大津伝十郎などのもとに挨拶に赴き、それぞれに扇子3本ずつを贈った。…信長家臣の坂井文介(利貞。馬廻)・豊島十郎などが来て、盃を交わしたが、両人とも下戸であったので、面白味が無かった。しばらく雑談して終わった。

7月16日条 織田三郎五郎より、使者が送られてきて昨日の礼を述べた。…美濃国衆の佐藤紀伊守入道(忠能。堂洞砦の戦いに登場)が一両日同じ宿に泊まることになった。杯を交わし、冷麺(蕎麦の原型となったものか)と共に酒を振舞った。扇1本を贈った。

7月17日条 佐藤入道が錫を持ってやってきた。共に雑談をし、酒を飲んで「沈酔」(酔いつぶれること)した。

7月18日条 佐藤入道が暇乞いにやって来て、対面した。以前に贈った扇が人に取られてしまったというので、もう1本を贈った。

7月19日条 武井夕庵がやって来てしばらく話をした。坂井文介・野々村又右衛門・山口太郎兵衛など馬廻が一緒になってやって来て、盃を交わし、しばらく雑談をした。夕暮れ時、夕庵のもとに五十河を使いに遣り、「山之城一覧」(岐阜城を一通り見て回る事)を要望した。明日回答するとのことである。三河に送った飛脚が帰ってきて、徳川は「然るべく取り計らう」と返事した、とのことである。

7月20日条 早朝、武井夕庵のもとに昨日の礼として五十川(ママ)を派遣した。弾正忠殿に対し手落ちが無いように取り計らってください、と伝えた(費用負担のことであろうが、21日条にある、「飯田所へ分替地之事」のことかもしれない)。…佐藤紀伊守より、予に包丁刀1枚が送られてきた。喜ばしい。

7月21日条 大館治部少輔がやって来て、杉原(13日条)を上総介が成敗したのは喜ばしいことであると、長光の腰物を信長に与えるために派遣されてきたのだ、と語った。…近所の法華堂、長柄川(ママ)などを見物した。

7月22日条 坂井文介から鮎5が送られてきた。その後、本人がやってきて話をした。…武井夕庵のもとを訪ねて、いろいろな事について要望をした。…和泉堺の薬屋の宗久(今井宗久)がやって来て、同じ宿に泊まった。

7月23日条 宗久は別の宿に移った。坂井文介がやって来て話をした。朝顔を見ながら茶を飲んだ。

7月24日条 坂井文介がやって来て話をした。文介は茶1器、小食籠(梅干しとショウガ)、米1包を持ってきた。

7月26日条 佐藤紀伊守入道が昨夕にこの宿にあいさつにやって来て、面会した。坂井文介・野々村又右衛門などがやって来て話をした。文介の子の隼人に小扇1本を贈った。…佐藤入道が錫を持ってやってきた。

7月27日条 夕方、佐藤紀伊守が錫を携えてやってきて、ある書状を受け取った。それには次のように書かれていた。「故一色義龍の後家が壺(茶壷か)を所有していたのを、信長が「連連」(しきりに)欲しいとせがんだが、後家は『壺は戦乱の際に失った。それでも「責め乞う」(強く望む)ならば自害する』と言って拒んだ。また、信長の本妻の兄弟・女子16人も自害する、主だった国衆17人、その息子たち30余人も切腹すると言ったので、壺は紛失した、ということで話は本日収まった」。佐藤入道も「国衆17人」の1人であった。

[横山住雄氏は『斎藤道三と義龍・龍興』で、『孤岫録』に永禄3年(1560年)4月、子が早世した悲しみの余り、7月に義龍夫人が亡くなった、という記述を紹介し、これは後妻の一条氏のことだとする。前妻である浅井久政の娘、近江の方は永禄初年頃に離縁されたのだとする。今回の『言継卿記』に登場する「後家」は誰なのかについては触れていない。

木下聡氏は『斎藤氏四代』で、義龍の最初の妻は浅井久政の娘ではなく、その父の亮政の娘…つまり久政の妹だろうとする。なぜなら、久政は1526年生まれ、義龍の子の龍興は『美濃国諸旧記』によれば天文16年(1547年)の生まれであり、年齢的にどうしても龍興が久政の孫にあたるとは考えられないからである。2番目の永禄3年(1560年)に亡くなった妻については、横山氏と同じく『孤岫録』を用い、そこに「一条台閤桃花居士(一条兼良)之後裔」とあることから、これを一条氏とする(木下氏は一条氏の亡くなった月について、『孤岫録』に「夏之季」とあることから、「6月」としている。たしかに7月は陰暦では「秋」である)。義龍は永禄2年(1559年)4月に上洛しているので、その時に後妻として迎えたのではないか、とする。そして『言継卿記』にある「後家」についてであるが、「最初の妻浅井氏であるとは思えないので、一条氏死去後に新たに迎えた妻と見られる」「正室として迎えていたのであれば、相伴衆一色氏となっていた義龍に応じた家柄から迎えるはずなので、相応の家柄の名家出身となる」としている]

(中略)※この部分は公開しません<(_ _)>

8月4日条 夕庵が来て話をする。徳川の奏者・小栗「大」六に対し、信長が「禁裏へ進物を献上する事、山科殿に対し「路物」(道中で必要なもの)を用意する事」を命じた。

8月6日条 早朝、夕庵のもとを訪ね、徳川が用意した万疋を受け取るために岡崎に向かいたい旨を告げた。夕庵は、信長にこの件を伝え、返答をいただく、と回答した。

8月7日条 夕庵からの返事が無いので、返事を催促するために山本を二回にわたって派遣した。…京より高屋右京進重弘が送られてきて、女房奉書二通、1つは信長の取り計らいに感謝するもの、1つは日にちが無くなってきたので、すみやかに費用を用意してほしい、と要望するものであった。

8月8日条 早朝、夕庵のもとを訪ね、女房奉書を渡し、信長にこれを見せて欲しいと頼み、また、一昨日に話したことを改めて催促した。

8月9日条 夕庵に何度も返事を催促しているのに、一向に返事が無い。…夕庵がやって来て、返事があったと伝えてきた。それは、佐々一兵衛(長穐[秋]。成政と同族であると考えられるが、関係性は不明)にこの件を任せた、ということであった。

8月10日条 早朝、夕庵のもとに向かうと、一兵衛が岡崎に使者を送るにあたり、山科言継からも人を同道させてほしい、ということだったので、五十川を派遣することにした。…坂井文介が来訪。昨日の夕方に尾張から戻ったそうである。しばらく雑談をする。愛洲薬(秘伝の薬)を求めてきたので一包渡す。また、人参丁香散(高麗人参と丁香[クローブ]の粉末。漢方薬。体を温め、吐き気を止める効果がある)を渡した。その後、敷物を布いて彼に灸を据えた。

8月11日条 夕庵より書状にて次のことが知らされてきた。佐々一兵衛・小栗「又」六の書状によれば、岡崎で50貫を受け取ることができなかった、徳川は京都で200貫を渡す、と言っている…。(昨日下向してきた)烏丸父子と共に岐阜中をおおよそ見物した。…澤路隼人が三河より帰ってきて、誓願寺の長老の書状をもたらした。そこには、「禁裏に300疋(=0.3貫)・長橋局(天皇に取り次ぐ女官。女房奉書も作成)に100疋・予に100疋などを進上すること、また、予に「がんぴ」(雁皮紙のことか)2帖贈ること」が書かれていた。また、水野下野守(信元)の書状もあり、それには、「禁裏に2千疋(=20貫)を進上し、予に太刀1腰・太布10反贈る」とあった。…坂井文介が来て話をした。

8月12日条 丹羽五郎左衛門のもとを訪ね、扇3本を贈ったが、眼病ということで対面することができなかった。続いて林佐渡守のところに向かったが、奏者(取り次ぎをする役の者)がいなかった。…澤路を度々夕庵のもとにへ派遣したが、留守であるという。

8月13日条 夕庵のもとに澤路を派遣したところ、丹羽五郎左衛門に二万疋を用意するように命令したので、丹羽より2万疋を受け取ることができる、とのことであった。暇乞いの件について尋ねたところ、すぐに返事できると思う、とのことであった。…夕庵より書状が来て、暇乞いの件についてうまくいっていない、とのことであった。暇乞いについて話をしたいのだが、信長が山から降りてこない、とのことである。是非に及ばず(やむをえない)。夕庵より丹羽五郎左衛門の書状が届く。大文字屋で二万疋を受け取れるとのことであった。三河より五十川が戻ってきて、石川伯耆守(数正)から永禄銭50貫を受け取った、とのことであった。…亥の刻(午後10時頃)、夕庵がやって来て、三河で50貫を受け取ったとのこと、そうであれば、明朝に「丹五三」(丹羽五郎左衛門)に書状を送り、2万疋(=200貫)ではなく、150貫を用意するように伝えてほしい、とのことであった。

8月14日条 未の下刻(午後2時20分~午後3時)に夕庵より、早々に信長のもとに暇乞いに来るように、と連絡があったので、信長に挨拶に向かおうとしていた烏丸父子・飛鳥井黄門(雅教。権中納言)と共に信長のもとを訪ねた。雑舎(物置、もしくは使用人の住むところ)の前で信長と出会い、烏一(烏丸光康のこと。光康は従「一」位であり、唐名でいうところの「一」品であった)は宮笥(土産)として金作りの太刀・金10両(馬代)、同弁(光宣。右中「弁」)は金10両、唐金鉢(青銅製の火鉢)を献上し、信長はこれに対する返礼として、一品に赤地の段子(織物の一種)一反、弁に板物(板を芯にして巻いた絹織物)を渡した。続いて居館を4人に親切に案内し、…(残念ながらこの後の部分は失われており、9月1日まで記録は欠落している)